大倉精神文化研究所は、哲学・宗教・歴史・文学などの精神文化、横浜市港北区域を中心とする地域における歴史・文化に関して、科学的研究及び普及活動に取り組んでいます。

研究所の催し物

-

- 2024.04.17

- 令和6年第4回 大倉山講演会/救貧から防貧へ-養育院経営が導いた渋沢栄一の福祉観-

-

- 2024.04.17

- 令和6年第3回 大倉山講演会/日本女子大学創立者・成瀬仁蔵と森村市左衛門

-

- 2024.03.08

- 第25回特別資料展/横綱武蔵山と昭和初期の相撲資料展(会場は港北図書館)

催し物の記事一覧はこちら

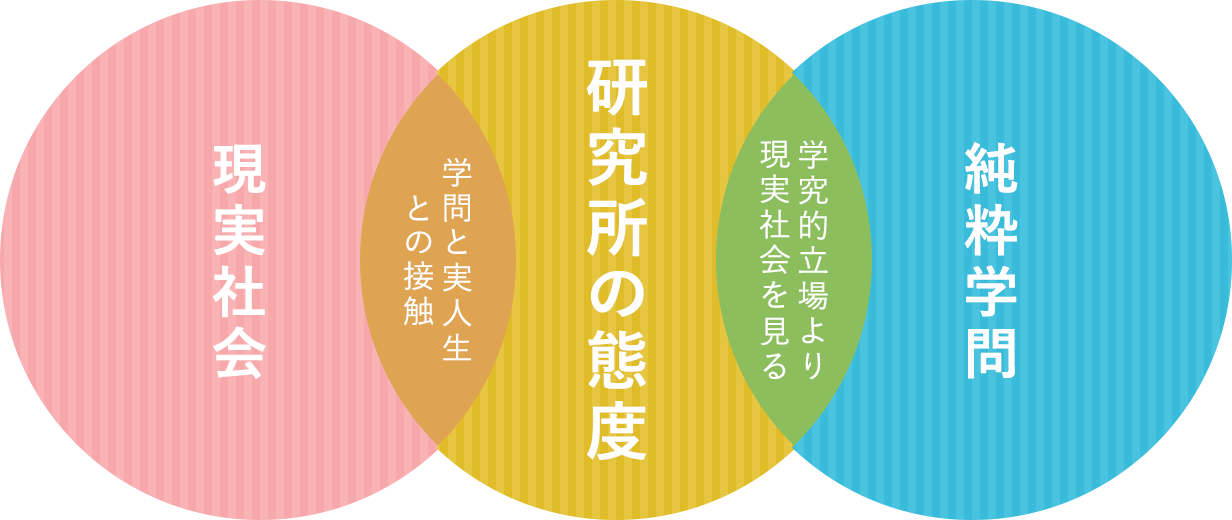

研究所の態度

創立者の大倉邦彦は、「研究所は学究的な一面とともに、その学問が現実社会の宗教、教育、政治、経済の実地にふれて、よりよき社会の建設に貢献する一面も兼ね備えることが望ましい」と説いていました。その精神を継承して、大倉精神文化研究所は研究活動を展開しています。

研究所の科学的研究

研究所では、主に以下のテーマに関して研究・調査を行い、その研究成果の普及に努めています。。

- 精神文化に関する研究・調査

精神文化の研究を踏まえて、現実社会の諸問題にどう取り組むべきか、「実用の学の研究」として、創立者・大倉邦彦のような実業家の実学観や文化事業・教育事業等の調査・研究や資料の収集を行っています。また大倉邦彦が日本の伝統文化を大事にしつつ、西洋文明の優れた部分も取り入れながら、心を豊かにする精神文化の創造を目指していたことから、「東西文化融合」についての研究も進めています。 - 創立者及び研究所関連資料の研究・調査

創立者大倉邦彦の思想や事績、研究所の設立から現代に至る沿革等に関する研究・調査を行っています。また研究の基礎となる資料の収集、整理、保存、公開にも、研究と同様に重点を置いています。 - 地域における歴史・文化の研究・調査

研究所が立地している横浜市は、近代以降に西洋文化受容の窓口となったことから、横浜市港北区域を中心とする地域資料の収集や整理も行い、地域研究を進めています。

研究所の普及活動

研究所では、それぞれの研究成果をさまざまな形で公開しています。

-

- 催し物

- 大倉山講演会・研究所資料展など、研究所主催・共催の催し物について知りたい方はこちらへ

-

- 刊行物

- 『大倉山論集』『マンガで学ぶ大倉邦彦物語』など、各種刊行物について知りたい方はこちらへ

-

- 横浜市港北区地域の研究

- 横浜市港北区地域の歴史や文化など、より詳しく知りたい方はこちらへ

公的研究費の不正使用防止

規程類

- 大倉精神文化研究所における公的研究費の使用に関する行動規範.pdf

- 大倉精神文化研究所における公的研究費取扱要綱.pdf

- 大倉精神文化研究所における公的研究費等の執行に関する不正防止計画.pdf

- 大倉精神文化研究所における研究活動上の不正行為の防止及び対応に関する要綱.pdf

公的研究費の不正使用防止に関する相談・通報窓口

公益財団法人大倉精神文化研究所 事務局

Tel:045-542-0050

Fax:045-542-0051

E-Mail: