第102回 大綱中学校で自動車教習―終戦秘話、忘れられた学校史2―

- 2025.05.15

文章の一部を参照・引用される場合は、『港北STYLEかわら版!』(令和7年5月号)を確認の上、その書誌情報を典拠として示すようお願いいたします。

3月号で大綱中学校の夜間中学について書いたところ、地元大倉山の加藤弘子さんが関係者の吉原秀夫さんを紹介して下さいましたので、夜間中学について研究している大多和雅絵先生と一緒にお話を伺いました。

吉原さんは1930年生まれで、1949年に神奈川消防署に入署しました。当時の港北区に消防署はまだ無く、火事が起きると神奈川消防署から消防車が来ていました。港北消防署が誕生するのは1951年で、吉原さんも移動になりました。署の場所は、現在のサミットストア菊名店の北側、テニスコートの所です。

1950年4月に横浜市は夜間中学を開設しますが、同時に市立高校の特別定時制分校も開設しました。これにも大綱中学校の飯田赳夫校長が関わっていました。校長が港北消防署長に授業への協力を求め、署長は吉原さんに指導を頼みました。吉原さんは入署後に各種自動車免許を取得していたことから、1951年頃から大綱中学校の校庭を使って車の運転を教えることになりました。授業は1週間に2回、消防署の勤務が終わった夕方5時からの3時間でした。横浜市から非常勤講師の辞令をもらい、給料も支給されました。参加者は30人程で、大半が中学校を卒業して就職が決まらない若者たちでした。飯田赳夫校長からは、青少年の不良化対策、いわゆる居場所作りが主な目的なので半分遊びで良いよと言われたそうです。

運転免許を取得するためというよりも、車に興味を持たせて学校に来させようとしていたのですが、中には本当に免許が取りたくて月謝を払って参加した人もいました。大曽根の薬局の人や、綱島の尚花愛児園の女性(吉原さんの妹の同級生、生稲精子さんらしい)がそうです。当時の生稲精子さんは高校生か大学生でしょう、園歌を作曲した新吉田の斎藤克子氏からピアノを習うお嬢さんでしたが、活発な一面も持ち合わせていたようです。

大多和先生の研究によると、大綱中学校が市立鶴見工業高等学校の特別定時制分校をしていた事を示す資料『よこはま教育時報(22)』があります。特別定時制は、中学を卒業して進路が確定していない子ども達に、技能教科に特化した1年間の教育を行うもので、設置期間は、1950年4月から1956年3月まででした。吉原さんが運転を教えていたのは4、5年の間だったとのことですから、特別定時制が置かれていた時期とほぼ一致しています。資料によると、大綱中学校で教えていた科目は木工科と被服科の2教科とのことです。しかし、吉原さんのお話から車の運転を教えていたことが分かりました。残された書類からだけでは、把握しきれない実態があったようですので、大多和先生の今後のご研究が楽しみです。

加藤弘子さんからは、その当時の写真を見せていただきました。加藤さんの親戚の方がお持ちだった写真には、校舎の脇に駐められたダイハツHD型三輪自動車らしき車と、車を取り囲んだ中学生風の若者8人の姿が写っていました。昼間に撮影したもので、授業風景ではありませんが、吉原さんのお話を補完する写真でした。(SH)

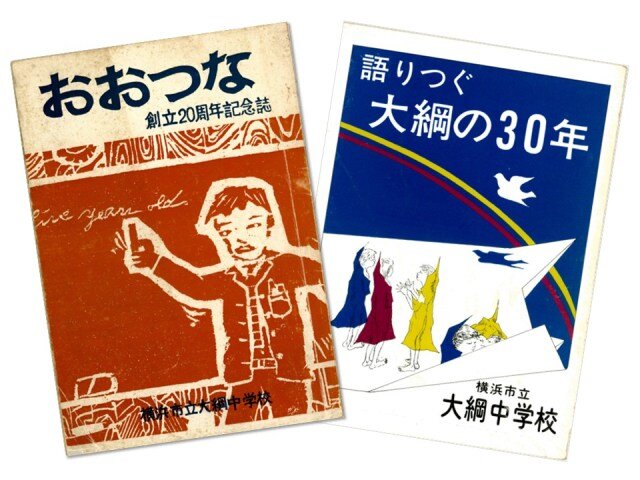

3月号で探していた大綱中学校の記念誌2冊は、大倉山にお住まいの方から見せていただけました。ありがとうございます。その内の1冊『おおつな 創立20周年記念誌』には、1965年に「生徒会歌」(室伏・山崎・小泉・中西作詞、江角里枝子作曲)が作られ、1966年には「朝の歌」(柴山光行作詞、丸山牧夫作曲)、1967年には「応援歌」(久保田順子作詞、奥原唯視作曲)が作られたことが書かれていました。