第103回 港北八景―横浜港北新報創刊5周年記念、その1―

- 2025.06.15

文章の一部を参照・引用される場合は、『港北STYLEかわら版!』(令和7年6月号)を確認の上、その書誌情報を典拠として示すようお願いいたします。

かつて、日吉本町に横浜港北新報社という会社があり、『横浜港北新報』という地域新聞を1951年2月から1998年まで発行していました(緑区と分区した1969年に『横浜緑港北新報』と改称)。

横浜港北新報社は、新聞の創刊5周年を記念して、1955年に港北八景を選定しました。その方法は、3月から新聞紙上で港北八景の候補地を読者から募集して、その投票結果を踏まえて審査員が選定するというものでした。審査員には、武井武(後に川上小次郎)港北区長、武相学園の石野瑛・隆兄弟、第一カーボンの加藤豊治社長、日本高周波の吉田晴社長、東京園の中村忠右衛門の6名が委嘱されました(後に港北文化会の志田泰を追加)。

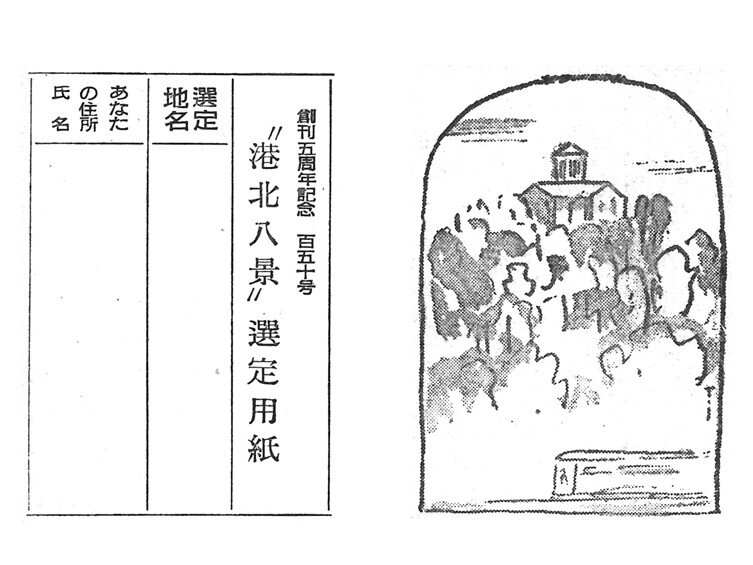

投票用紙(下の写真参照)は、ほぼ毎号の紙面に印刷されており、それを切り抜き封書で新聞社へ郵送するという方法で、当選者の中から抽選で3名に賞金千円、100名に区内一流菓子店共通の金券20円が当たることになっていました。1枚の投票用紙に書けるのは1ヶ所だけですが、「1人何枚にても可」というのがミソでした。たくさん投票するには新聞をたくさん買わなければなりません。いわゆる販促イベントなのでした。

八景とは景色の美しい名所や旧跡などですが、読者が応募しやすいように、3月10日の紙面で「景勝参考地」19ヵ所の名が示されました。続いて3月31日号からは、名所旧跡として慶大の並木、金蔵寺、大倉山、杉山神社〔西八朔〕、大倉山梅林、鶴見川土堤〔綱島〕、綱島公園、小机城跡、菊名池、武相台〔篠原〕、大石神社〔長津田〕、川和八幡、榎下城跡〔緑区〕、川和の大杉、祥泉院〔青葉区〕、市ヶ尾横穴群、桜の井田堤〔川崎市中原区〕、師岡熊野神社など、識者や各種団体による推薦文が順次紙面で紹介されました。当時の港北区は、現在の都筑区・青葉区・緑区を含む広大な地域でしたが、候補地の過半数が現港北区の東横線沿線に集中していました。

さて、大倉山を推薦したのは大倉山商栄会(大倉山商店街振興組合の前身)で、推薦文には「東横線の車窓から大倉山上に白亜の殿堂がそそり立っているのが眼に入る」とあります。下記のイラストは、その様子を描いたものでしょう。続けて「戦前は精神文化研究所があったところで、今は図書館となっており、大倉財閥が国に寄贈したわけで国立図書館なのである(中略)港北の文化の金字塔として、この白亜の建物を私たちは心から愛するのである」と書かれています。大倉山は、大倉山記念館を指していました。とても愛情溢れた推薦文ですが、ちょっと誤解もあります。実は、大倉財閥とは全く関係の無い大倉邦彦という実業家が建てた建物ですし、国に寄贈したのではなく、研究所は存続していてその附属図書館が国立国会図書館の支部図書館に認定されていた(1951~1960年)ということだったのです。

大倉山梅林を推薦したのは、大倉山旅館協同組合理事長の西村哲太郎でした。推薦文の末尾には将来の展望として、「綱島と大倉山にケーブルカーをつけて、この付近一帯を一大観光地として、さらに多くの人たちに憩いの場を提供したいという夢も描かれているのである」と結んでいます。実現していたら、楽しかったでしょうね。

投票の推移は、順次新聞紙上に発表されていきます。読者の投票結果と、それを踏まえた選定結果については次回に。(SH)

投票用紙(選定用紙)/東横線と大倉山記念館のイラスト(1955年3月31日の紙面より)